临近空间大气探测主要手段

1、地基

钠层多普勒激光雷达:发射窄带589nm波长的脉冲信号,接收来自75-115km高度上钠原子的共振荧光回波,获取大气三维风场、

温度和钠原子数密度等参量。

瑞利激光雷达:发射532nm波长的脉冲信号,接收来自30km的大气分子瑞利散射信号,获取30km以上大气温度和相对密度等参量。

瑞利多普勒激光雷达:发射532nm波长脉冲信号,接收来自30km的大气分子瑞利散射信号,测量散射信号的多普勒频移,获取30km以上大气风场、温度和相对密度等参量。

廊坊站中频雷达:采用空分天线模式,主要用于测量60-100km的大气风场和电子密度。该雷达于2009年5月底完成安装,6月份开始日常观测,有关指标如下:

探测参数: 风场、电子密度等

探测高度:60-100km(白天),80-100km(夜间)

高度分辨率:2km

时间分辨率:2min

廊坊站流星雷达:通过接收来自流星余迹的雷达电波散射信号,探测70-110km大气水平风场等参量。该雷达于2010年7月底完成安装,8月份开始日常观测。该雷达主机安装于卡车上,天线采用可重部署设计技术,可以实现野外流动观测。有关指标如下:

探测参数: 风场

探测高度:70-110km

高度分辨率:2km

时间分辨率:1Hour

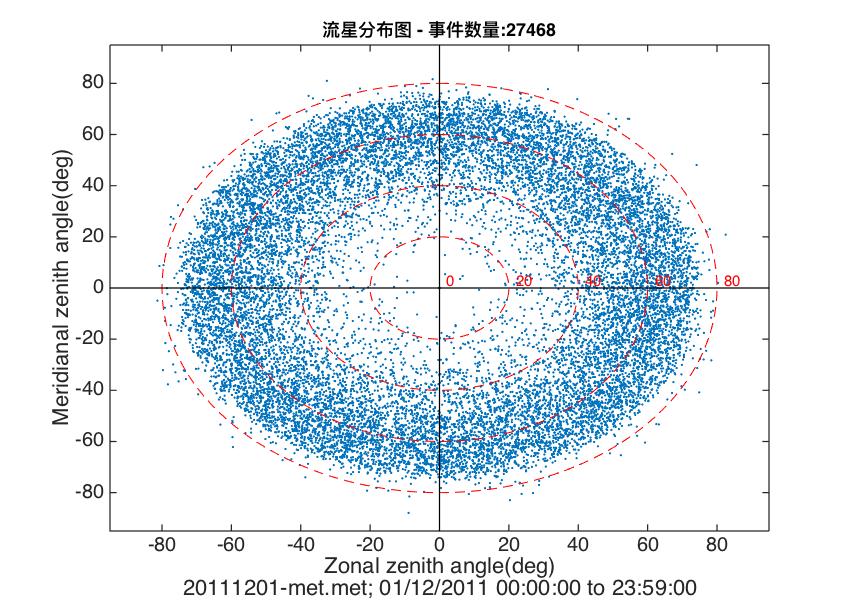

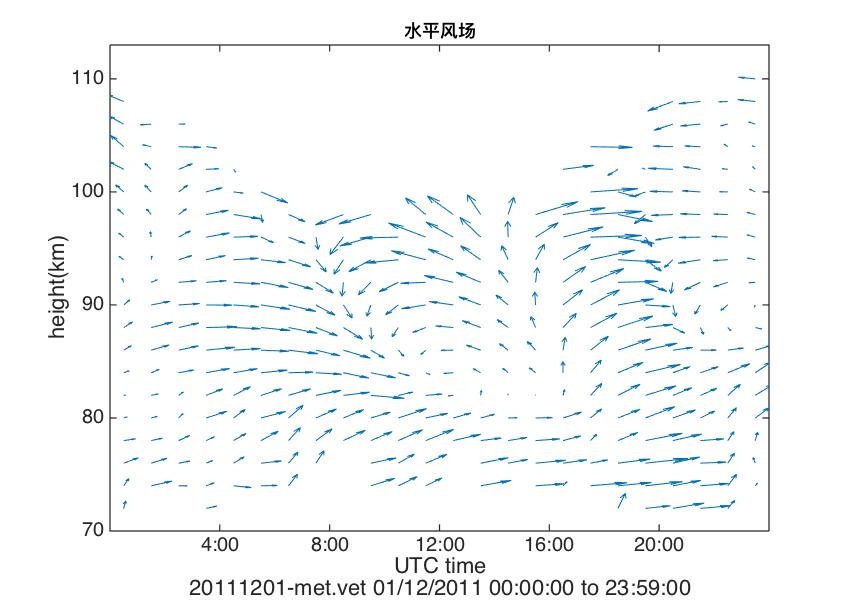

流星雷达观测数据

事例:

廊坊流星雷达原始观测数据(流星随高度、时间和方位角的分布)

廊坊流星雷达水平风场原始观测数据

MST雷达:发射甚高频电波脉冲,接收来自对流层/平流层(5-20km)或低电离层(60-90km)的湍流散射信号,探测大气水平风场等参量。

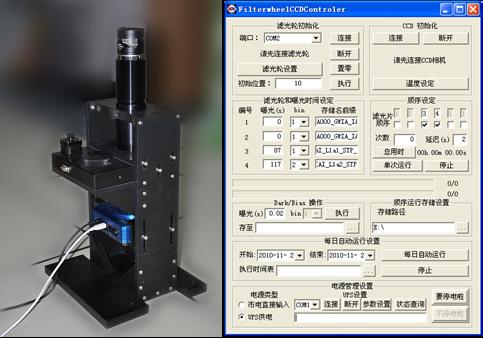

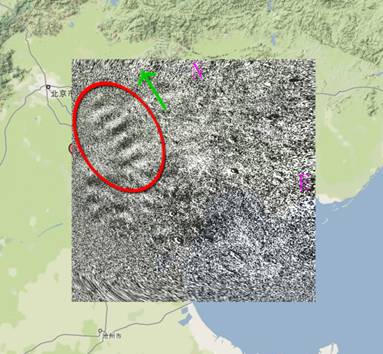

全天空大气重力波成像仪是一种以大气气辉辐射为示踪物,能有效实现对180°视场范围内大气重力波成像探测的仪器。其优点在于:大视场成像;时间分辨率高;空间水平分辨率高;成本低。该台可无人值守运行的成像仪是我国自主研制的首台大气重力波成像仪,利用该仪器获取了中国首次中间层顶大气重力波成像观测数据。

全天空大气重力波成像仪硬件、软件

中间层顶大气重力波成像观测结果

FPI风场干涉仪:通过探测大气气辉辐射谱线的频移和展宽,获取高层大气的风场和温度等参量。

2、火箭

中国科学院国家空间科学中心在海南探空部(儋州)开展了火箭探空活动,研究中高层大气结构特征。

GNSS降落伞探空仪:利用气象火箭搭载发射,在70km以上施放,在下落过程中原位探测20-60km大气温度、密度、气压和风场等参量。

落球:利用探空火箭搭载发射,在100km附近施放,在下落过程中原位探测30-90km大气温度、密度、气压和风场等参量。

3、气球

除探空仪以外,还采用长航时高空科学气球,搭载大气、电磁、辐射探测载荷,原位探测20km以上大气密度、温度、气压、风场、成分、辐射、电场和磁场等环境参量。

4、天基

利用卫星对临近空间环境进行遥感探测是一种获取全球大气密度、温度、风场、成分和辐射等参量的有效手段。搭载载荷包含无线电、红外、可见光、紫外等探测器,美国的TIMED卫星是目前主要的临近空间大气探测卫星之一。

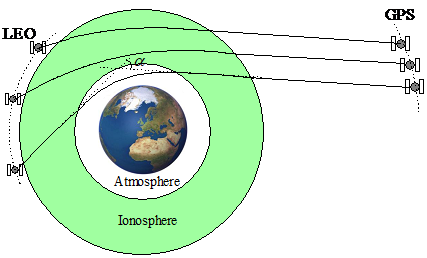

LEO-GNSS掩星探测技术:掩星观测时,由GNSS卫星发射的无线电波信号到达LEO卫星之前,受到电离层和大气的折射作用,电波路径发生弯曲,弯曲角的大小与电离层和大气的折射率梯度有关。由测量得到的电波多普勒频移以及卫星的位置和速度,可计算出电波路径弯曲角,再反推出折射率,最后由折射率计算出电离层电子密度、大气密度、温度和压强等物理参量。我们对LEO-GNSS掩星技术进行了深入的研究,开发了大气/电离层掩星科学反演软件、LEO-GNSS掩星观测值仿真软件、LEO-GNSS掩星事件预报软件等。

LEO-GPS掩星观测示意图

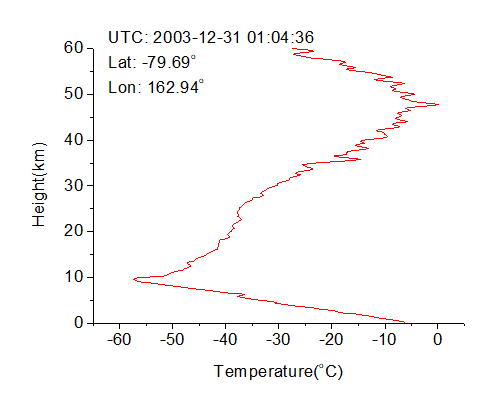

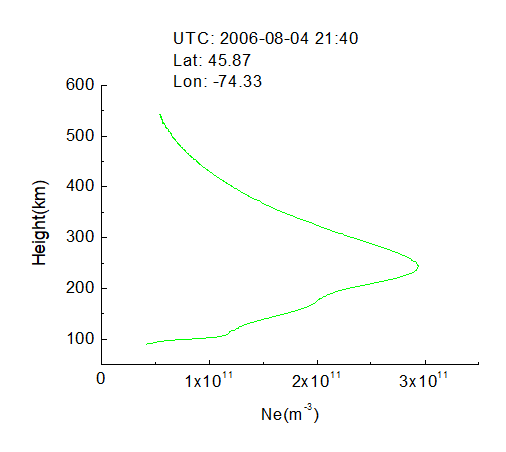

大气温度、电子密度廓线

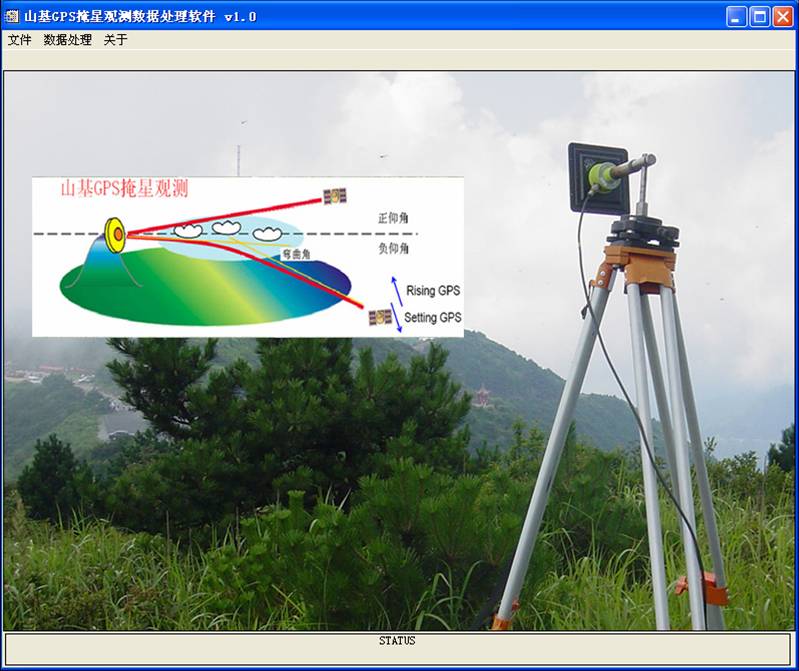

山基GNSS掩星探测技术:在高山上利用GNSS接收机,开展低仰角和负仰角观测,探测电波折射弯曲角和大气折射率廓线。

山基GNSS掩星科学反演件

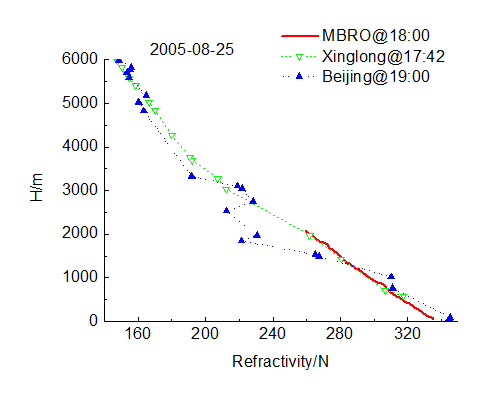

雾灵山山基GNSS掩星折射率廓线与气球探空结果比较

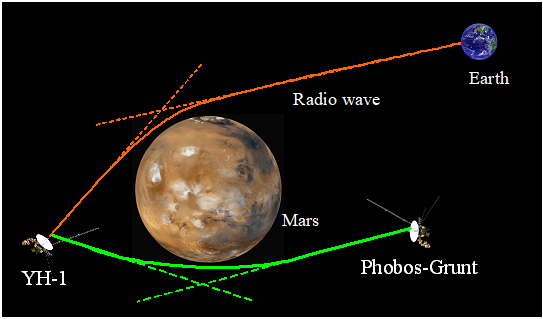

火星电离层/大气无线电掩星探测技术:在中俄联合火星探测计划中,利用YH-1-Phobus和YH-1-地球的电波链路探测火星电离层和大气层。

星星掩星实验

5、其他

|