|

浮空平台临近空间环境探测载荷技术研究

发布时间:2022-09-23

摘要

针对临近空间浮空平台综合环境探测载荷技术的不足,多种先进原位载荷技术得到研发。介绍了利用半导体化学测量臭氧、光吸收测量NOx、声波测量风速、高光谱测量太阳紫外辐射谱、闪烁体测量中子能谱、

单粒子翻转效应测量中子辐射效应、磁通门测量矢量磁场、塞曼效应测量绝对标量磁场、电位梯度法测量大气电场、Gerdien管方法测量大气电导率等原理自主研发的臭氧探测仪、NOx气体分析仪、风速计、太阳紫外辐射探测仪、

宽能谱中子辐射探测器、中子辐射效应探测仪、电磁场探测仪、电导率仪等先进载荷。上述载荷成功完成了临近空间浮空平台科学观测实验,首次给出了临近空间大气瞬时风场、太阳远紫外辐射高光谱、地磁异常和中子辐射效应等探测结果,

这一结果可为临近空间浮空平台高时间分辨率和长期连续的临近空间大气、电磁和辐射环境等科学研究提供第一手观测数据。

关键词

临近空间;浮空平台;球载原位探测技术;大气环境;电磁场环境;辐射环境

1 引 言

临近空间是太阳活动和空间天气与地球大气相互作用的关键区域。太阳耀斑爆发产生紫外辐射增强,其中200 nm波长附近的紫外辐射可直接进入临近空间,通过光化学作用过程影响中间层和平流层大气成分(如臭氧含量);

太阳高能质子事件甚至可以穿透到平流层,与臭氧相互作用导致平流层臭氧含量降低;来自磁层的粒子沉降事件(空间天气事件),将大量能量沉降到两极地区,不仅电离和加热两极地区的大气,而且产生大量的NOx并向下输送到中间层和平流层,

与臭氧相互作用引起臭氧长时间的降低;臭氧是临近空间大气吸收太阳辐射能量加热大气的主要源头之一,臭氧含量变化通过辐射-光化学过程可导致临近空间大气温度变化,全球大气温度变化则通过动力学过程可引起全球环流响应。

另外,宇宙射线是地球20 km附近大气电离和中子辐射的源头;太阳风暴与地球磁层相互作用压缩地球磁层,对入射到地球大气内的宇宙射线起到调制作用,这将导致临近空间辐射和大气电学的变化。临近空间不同高度对太阳活动和空间天气事件的响应程度,

一直是空间物理学研究的前沿重大科学问题之一。了解这些影响机理和程度,对于进一步揭示太阳活动、空间天气与临近空间和气候变化之间的关系具有重要的科学意义。

对上述临近空间事件性的科学观测和研究,需要高时间分辨率、长期连续的探测手段,有些参量(如电场、磁场和中子辐射等)还需要原位探测技术。临近空间浮空平台为开展临近空间综合环境的高时间分辨率、原位、长期连续的探测提供了可能性。

2018年3月,中国科学院启动了鸿鹄先导专项,支持利用临近空间浮空平台开展临近空间环境观测研究。临近空间平台具有低温低气压特点,缺乏成熟的科学探测载荷技术。针对该问题,中国科学院国家空间科学中心自主研制了部分先进的大气环境、

电磁环境和辐射环境的科学探测载荷,以开展基于浮空平台的临近空间综合环境探测研究。本文详细介绍这些载荷技术的情况。

2 临近空间环境探测需求

从临近空间与太阳活动、空间天气相互作用的链条中可总结出,需要对大气环境、电磁场环境、辐射环境等综合环境进行探测。

大气环境:对光敏感的主要化学成分(如臭氧和NOx)、大气温度、气压和风场,有利于了解临近空间大气对太阳紫外辐射和空间天气的响应特征。

电磁场环境:大气电导率、电场、磁场,有利于了解临近空间电场和磁场特征及其与空间天气的关系。

辐射环境:大气中子辐射、太阳紫外辐射,有利于了解独特的临近空间中子辐射特征及其与空间天气的关系,了解太阳紫外辐射及其爆发在临近空间的高时间分辨率的变化特征。

3 科学载荷技术

由于市场上无相关探测仪器产品,为满足临近空间综合环境探测,自主研发了8台球载探测设备,下面简要介绍。

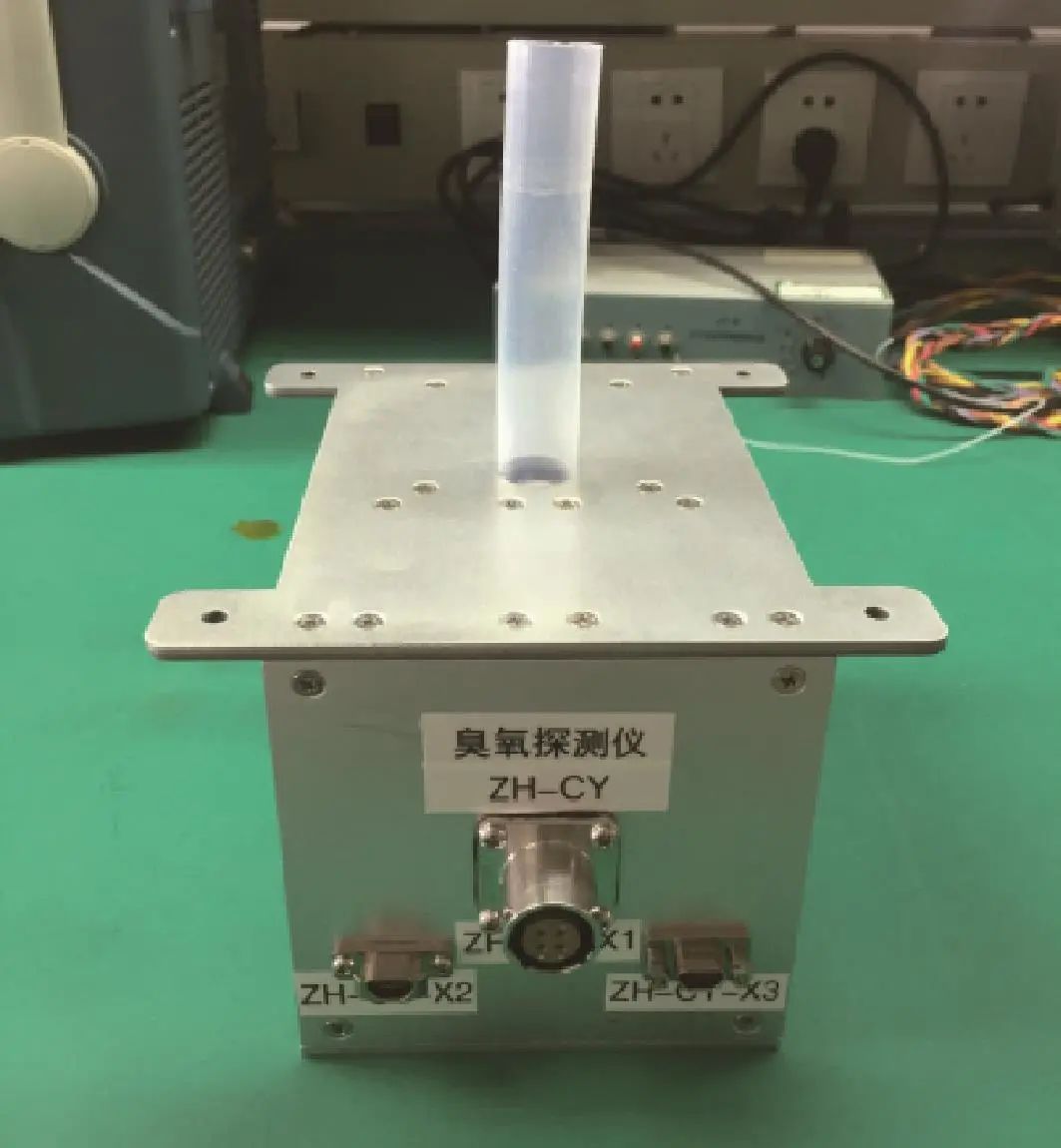

3.1 臭氧探测仪

平流层20 km是大气中臭氧含量最高的高度,30 km则是臭氧混合比最大的高度。球载臭氧探测仪主要用于在20~30 km高空低温低气压环境中长时间连续探测大气中的臭氧含量变化。

臭氧探测仪采用半导体传感器原理,主要由半导体臭氧传感器、气路及控制部件、信号采集及控制等部分组成。半导体气体传感器属于化学类传感器中的一种,其敏感体主要是由半导体材料制成的,

其中应用最为广泛的半导体材料是SnO2,ZnO,Fe2O3,WO3等金属氧化物半导体,在一定条件(温度)下,在被测气体到达半导体材料表面并与吸附在半导体材料表面的氧发生化学反应的过程中伴随电荷转移,进一步引起半导体电阻的变化;

通过测量半导体电阻的变化就可以实现对气体的检测。半导体臭氧传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的三氧化钨(WO3),当传感器所处环境中存在臭氧时,传感器的电导率随空气中臭氧气体浓度的增加而减小。

使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。该臭氧传感器在较宽的浓度范围内对臭氧气体有良好的灵敏度,具有长寿命、低成本、驱动电路简单等优点。

臭氧探测仪的探测指标可覆盖平流层大气臭氧含量的探测要求,具体为:

测量动态范围:0~25 ppm;

分辨率:0.1 ppm。

该臭氧探测仪克服了传统电化学探空仪在浮空期间长时间测量能力上的不足,是国际上首次实现应用气敏半导体技术原位测量临近空间臭氧含量及其昼夜变化的载荷。

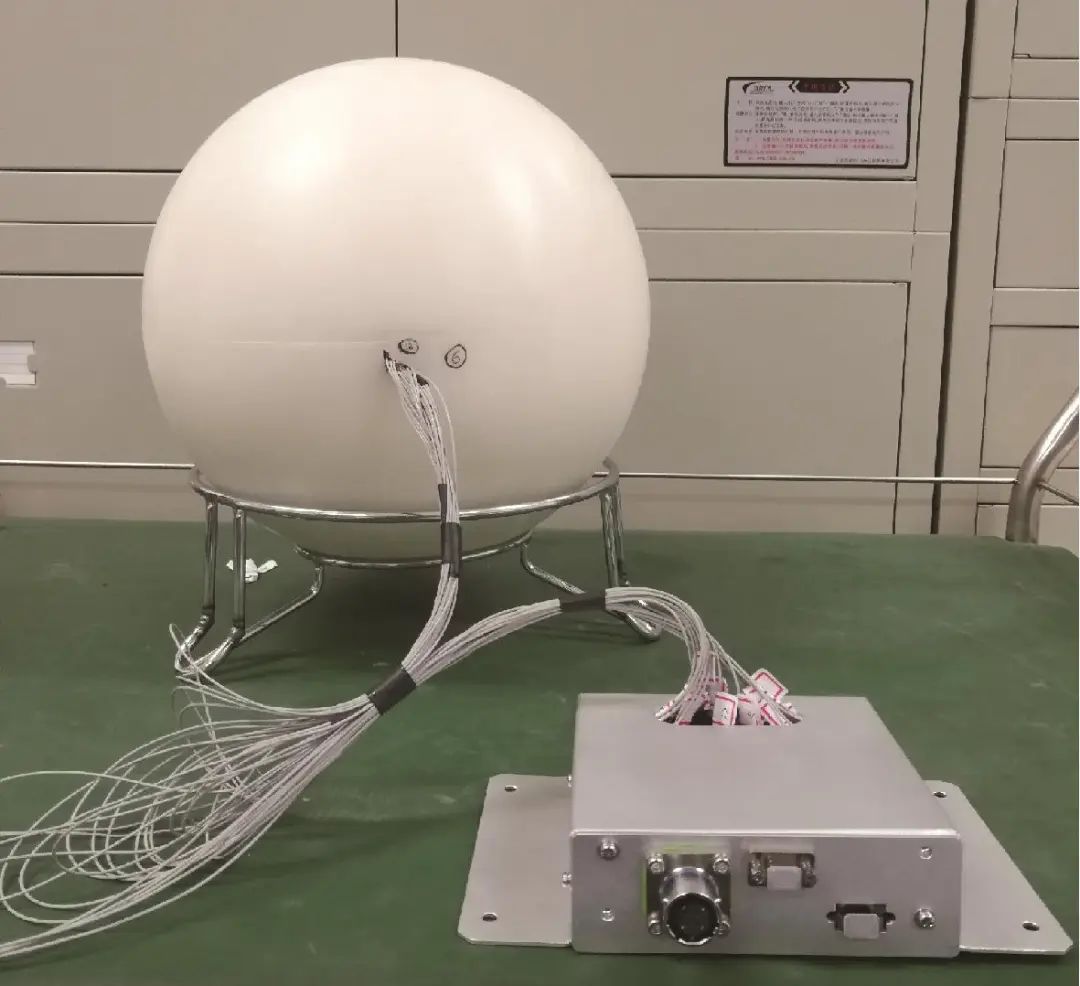

图1 臭氧探测仪实物图

3.2 NOx气体分析仪

平流层中的NOx与臭氧变化密切相关。球载NOx气体分析仪主要用于探测从地表到平流层20~30 km高度大气NO、NO2的含量,并具备了在高空气球平台长期监测大气NOx的能力。

NOx气体分析仪主要由传感器部件、电子学部件、压力与温度控制系统、环境压力温度采集部件、力学结构等部分组成,利用NO2气体在可见与紫外交接区的400 nm波段附近的强吸收峰可测得其浓度。测量时,气体以1.5 L/min的抽速进入仪器内部;

NO2洗涤器阀交替打开和关闭,通过测定NO2被消除前、后的光强变化,可计算出NO2的浓度。NO则通过其与臭氧的选择性反应转化为NO2来测得。

NOx气体分析仪的主要指标为:

动态范围:0~1000 ppb;

分辨率:0.1 ppb;

高度范围:0~30 km。

化学发光技术、光致电离质谱分析技术及红外、紫外-可见光吸收技术等是国际上应用于气球、飞艇、飞机等的平流层大气NOx探测手段。NOx气体分析仪采用了灵敏度好、准确度高的可见光-紫外吸收传感器,

是首个我国自研的原位探测临近空间大气NOx的载荷。

图2 NOx气体分析仪实物图

3.3 风速计

球载风速计主要用于原位探测0~30 km高度大气瞬时风场、温度、湿度和气压等环境参量。

球载风速计由传感器、电子学箱和伸杆等三个部分组成,采用3对收发一体的声学传感器,基于声学测风的原理,探测三维相对风场,即采用测量声波信号在顺风情况和逆风情况下传播时间差的方法实现风速风向的测量。

由于风速计搭载在临近空间浮空平台上探测,浮空平台随风移动,浮空平台的移动速度图片可利用GNSS接收机进行测量,风速计直接探测得到的是相对于浮空平台的风速图片, 将图片和图片进行矢量合成则得到大气瞬时风场。

此外,风速计利用温度传感器、气压传感器、湿度传感器实现对大气温度、气压及湿度的探测。

风速计的主要指标为:

风速测量范围:0~60 m/s;

风向测量范围:0°~360°;

风速测量精度:≤1 m/s;

温度测量精度:≤0.5 K;

气压测量精度:≤0.5 hPa。

目前,国外相关学者利用声波风速计开展了平流层气球的搭载试验[7],最高测风数据高度达15 km,但可能由于其临近空间环境适应能力不够,未获得20 km平飞期间的探测数据。

图3 风速计实物图

3.4 太阳紫外辐射探测器

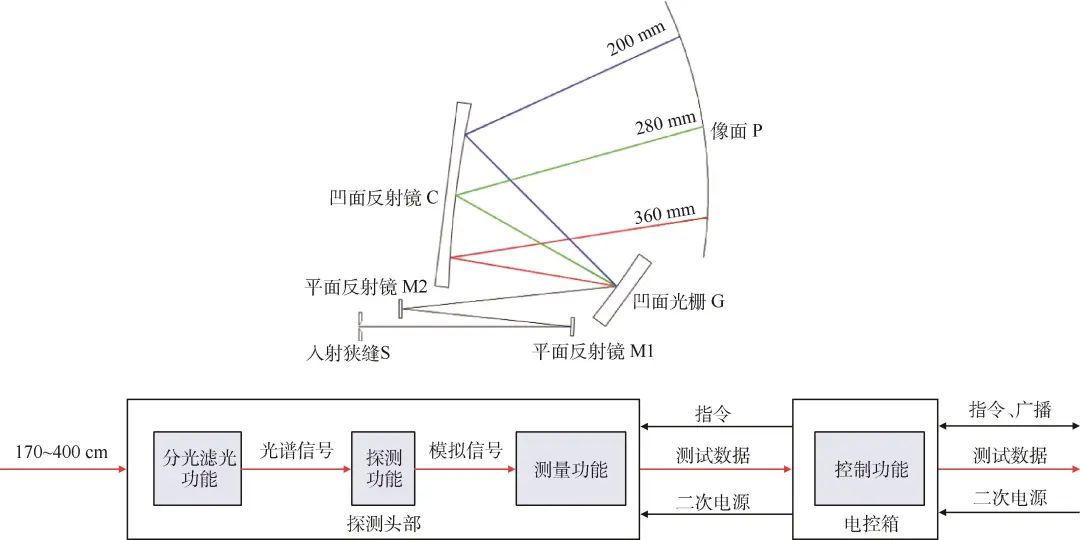

球载太阳紫外辐射探测器主要用于在距离地面20~30 km高度处、对170~400 nm波长范围内的太阳辐射强度进行光谱探测。

太阳紫外辐射探测器由探测头部和电控箱组成,探测头部使用改进的罗兰圆光路系统设计实现远紫外-紫外宽波段覆盖和高光谱分辨率分光,如图4所示。

图4 太阳高能辐射探测器光路系统设计

改进的罗兰圆光谱探测光路能够接收全日面的远紫外-紫外辐射,可适应浮空器平台姿态抖动并保持光谱稳定,前端准直器抑制视场外的杂散光,通过内置挡片滤除探测谱段外的光线干扰;使用一维线阵CCD/CMOS探测器实现对光信号光电转换,

得到模拟电信号;后端电子学系统将模拟电信号转换为数字信号,并根据指令调整测试参数。为获得0.1 nm的光谱分辨率,将170~400 nm范围的光谱分为六路进行测量:170~210 nm、210~250 nm、250~290 nm、290~330 nm、330~370 nm、370~400 nm;

为保证仪器的灵敏度、降低探测器噪声,线阵探测器应在低温下工作,通过热电制冷对线阵探测器进行降温。

太阳紫外辐射探测器的主要指标为:

工作波段:170~400 nm;

视场角:≤±1°;

流量范围:0.01~100 uW/(cm2·nm-1);

光谱分辨率:≤0.1 nm;

光谱确定度:0.1 nm;

时间分辨率:1 s(满足对日条件时)。

图5 太阳高能辐射探测器实物图计

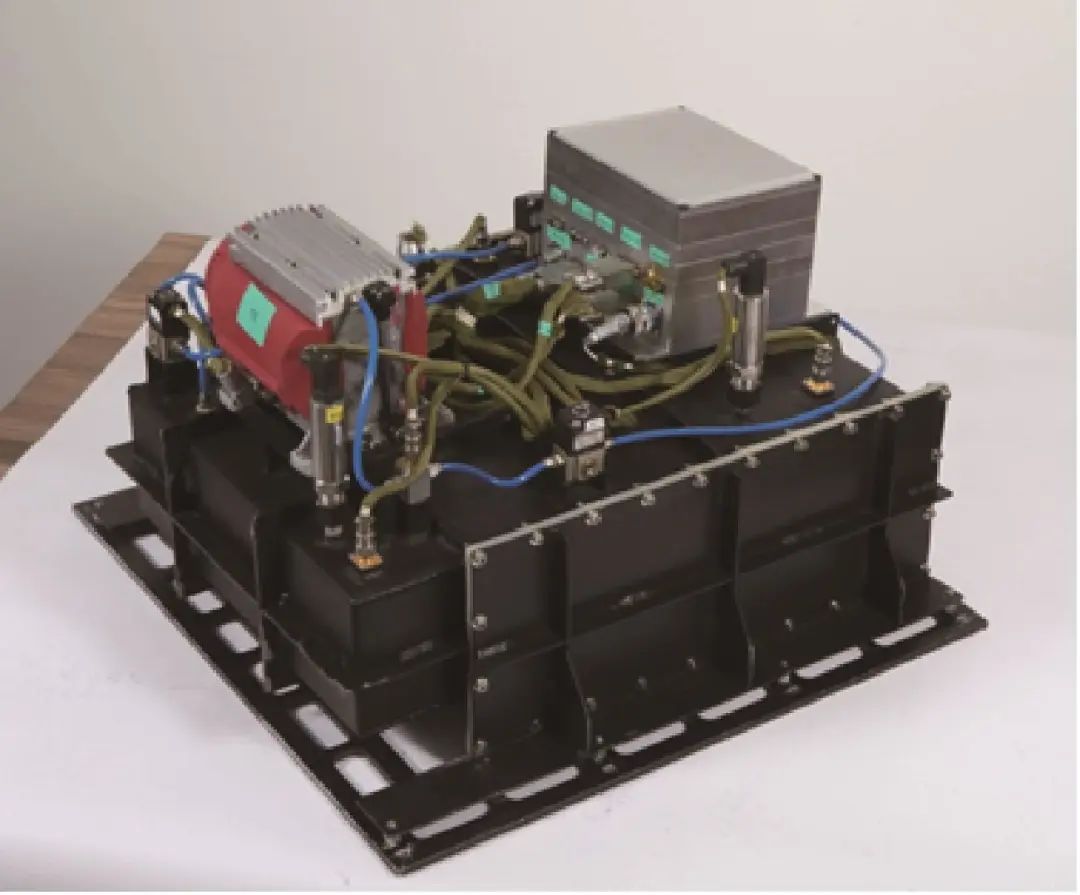

3.5 宽能谱中子辐射探测仪

宇宙射线高能粒子与地球大气相互作用,在20 km附近产生中子等次级粒子辐射峰值,形成独特的临近空间辐射特征。宽能谱中子辐射探测仪主要用于探测获取临近空间中子通量及能谱。

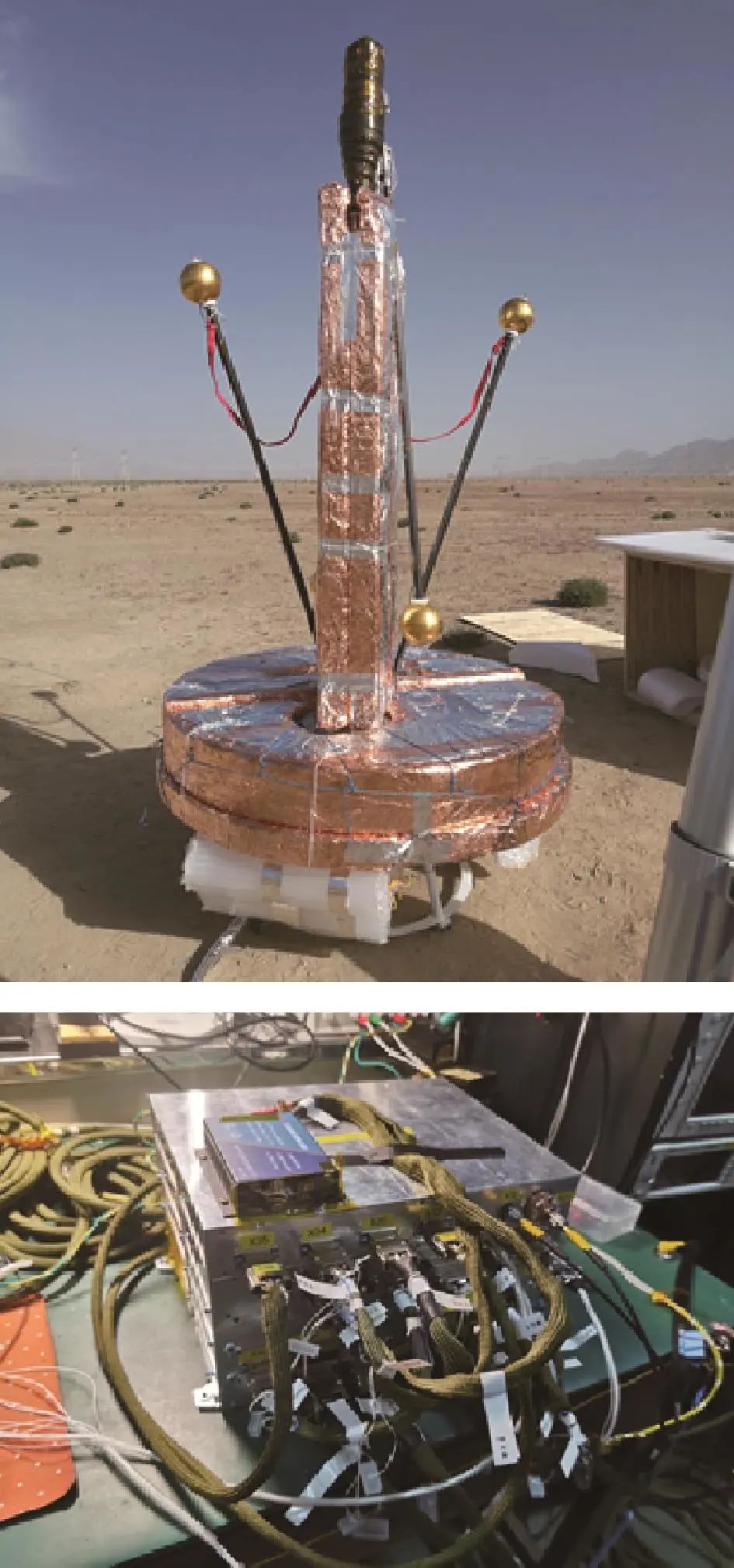

宽能谱中子探测仪主要由中子慢化球、6Li与7Li对玻璃闪烁体、硅光电倍增管、阈值甄别器、计数器和存储器等部分组成[13-14]。宽能谱中子探测仪采用宽能谱、低质量、高灵敏度的大气中子探测技术方案,选用高探测效率的6Li-7Li对玻璃闪烁体,

能够探测极宽的中子能谱范围,对热中子的探测效率极高,并可以去除γ射线引起的本底;探测器采用的主要结构是设计一个聚乙烯慢化球,沿其X、Y、Z中心轴均匀布置多个热中子探测器,将整个慢化球分成多个壳层,通过三维空间内不同位置的热中子探测,

达到类似多球中子探测仪对于不同能量中子的相应慢化作用。

宽能谱中子辐射探测仪的主要指标为:

中子能量探测范围:2.5图片10-8~20 MeV;

中子通量探测范围:1~10000 cm-2s-1。

对于热能至20 MeV能区的中子能谱测量,多球中子能谱仪在国际上得到了广泛认可,另外还有闪烁体谱仪、反冲质子计数管组合探测器、ROSPEC谱仪等测量装置。基于位置灵敏测量技术的宽能谱中子探测器采用锂玻璃闪烁体耦合Si PM作为中子探头,

与同类产品相比有以下优势:临近空间辐射环境成分复杂,选用高探测效率的6Li-7Li对玻璃闪烁体,有效甄别γ射线和高能带电粒子;结构紧凑,占用飞行平台资源较少,可以在恶劣环境下使用;具备一定的中子入射方向分辨能力。

图6 宽能谱中子辐射探测仪实物图

3.6 中子辐射效应探测仪

中子辐射效应探测仪主要用于监测大气中子导致的单粒子效。

图7 中子辐射效应探测仪实物图

大气中子与器件材料核反应产生的次级重离子能够引发大规模集成电路的单粒子翻转,甚至锁定效应。中子导致的器件故障取决于核反应截面和器件单粒子效应的敏感性,一般概率较低,但是随着大批量高集成度、大容量器件的使用,

其故障也不容忽视。中子辐射效应探测仪主要通过数十片高速大容量静态随机存取存储器(Static Random-Access Memory,SRAM)器件构成阵列探测大气中子引起的单粒子翻转和电流异常。中子辐射效应探测仪器工作时,

按照设定的周期对SRAM器件阵列的存储数据和电流进行循环检测和采样,记录检测结果、采样数值和时间位置,从而获取大气中子对临近空间飞行器电子器件的影响数据。

中子辐射效应探测仪的主要指标为:

单粒子翻转探测周期:≤500 ms;

电流采样率:≥10 Hz;

电流探测分辨率:≤10 mA。

中子辐射效应探测仪是国内外首次在临近空间高度针对深亚微米器件的中子辐射效应进行探测的仪器。

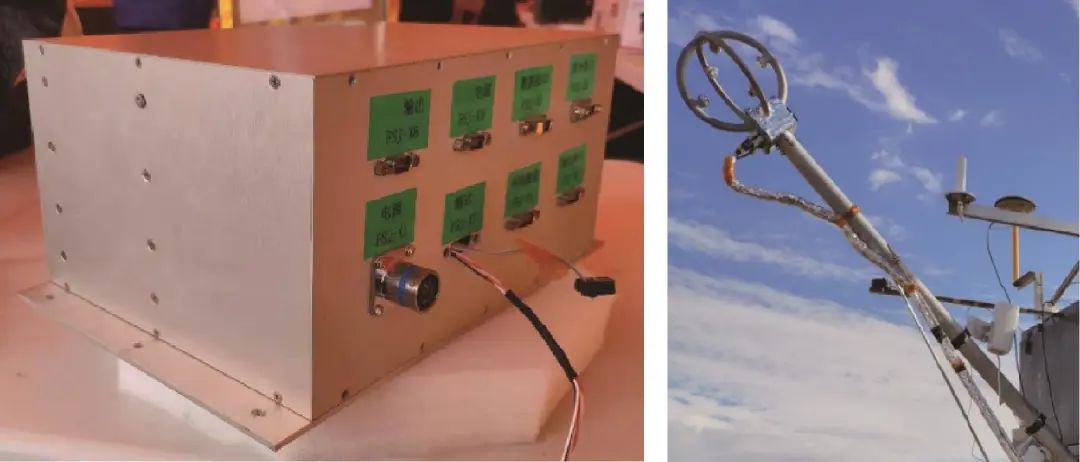

3.7 电磁场探测仪

电磁场探测仪用于测量20~30 km高度地球磁场和大气电场。

电磁场探测仪采用以磁通门传感器对磁场矢量进行探测,采用相干布居囚禁(Coherent Population Trapping,CPT)传感器进行标量磁场探测,采用双球型电探针对高空大气电场进行探测。磁通门磁场探测的原理基于法拉第电磁感应定律,

磁通门传感器是由绕在磁芯上的初级绕组和包围磁芯的次级线圈组成的。传感器初级绕组通常加载一定频率fo(10 kHz)的对称脉冲激励电流,在每个激励电流脉冲作用下,磁芯饱和两次。CPT传感器借助原子的光谱特征在外磁场中出现分裂的现象

(塞曼效应,Zeeman effect),通过适当频率调试使两束相干的光作用到原子的超精细能级结构上所产生的一种量子干涉现象(即CPT效应),此时调制频率与环境标量磁场存在严格的对应,实现绝对磁场的测量。

双球型电位探针传感器在空气中受到粒子的撞击而微弱带电,当电位探针与大气电位产生电势差,就会引导相应极性的离子碰撞探针,通过两个球型探针的探测,可以得到两个不同位置的大气电位,进行差分后根据探针距离就可以得到探针连线方向的电场。

电磁场探测仪根据结构由:传感器、传感器支架、转接板和电子学箱及电缆组成,其中所有传感器探头安装在电磁场传感器支架上。

电磁场探测仪的主要指标为:

电场测量范围:优于±3 V/m;

电场直流分辨率:≤1 mV/m;

电场交流灵敏度:≤10 μV/m·Hz-1;

矢量磁场单分量量程:优于±65000 nT;

矢量磁场单分量分辨率:≤0.01 nT;

标量磁场量程:优于100000 nT;

标量磁场分辨率:≤0.003 nT;

标量磁场准确度:≤0.1 nT。

图8 电磁场探测仪实物图

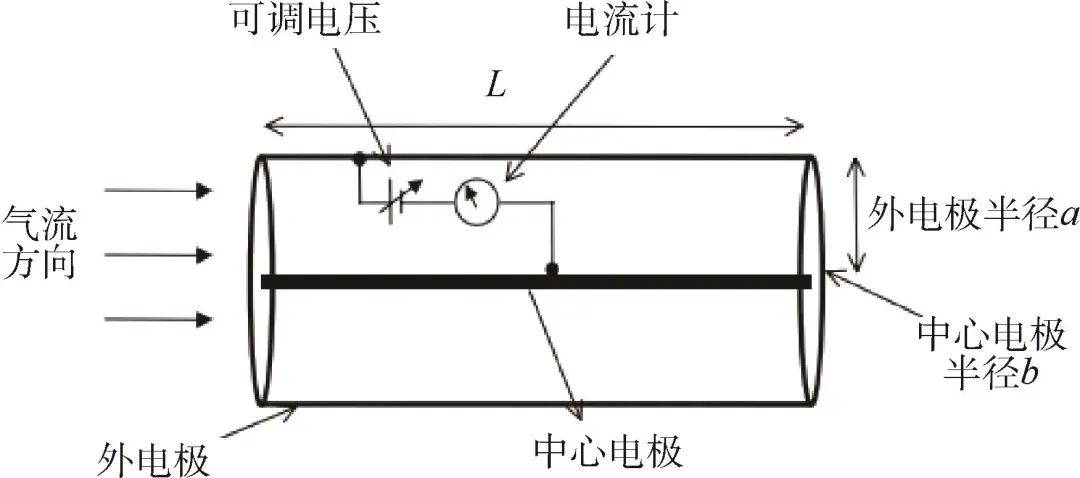

3.8 电导率仪

球载电导率仪主要用于20~30 km高空大气电导率探测。

电导率仪采用Gerdien管式探测方案。Gerdien管由两个同轴电极组成,一个中空的圆筒称为外部电极,以及一个中心电极[20-23]。这样的结构让Gerdien管有一个初始的电容,电容的大小可以由高斯公式导出。如果给内外电极之间施加一个偏置电压,

并且Gerdien管是通风的话,那么与偏置电压极性相同的电荷将会被外部电极排斥,被内部电极吸引,这样,在内外电极之间将会有电流流过,电流的大小与离子浓度和空气电导率成正比,通过测量该电流的大小可以导出大气电导率。

对电导率的测量采用电流测量模式来进行。同轴电容器分别加上正负极电压,当大气流过时,其正负极离子将会在电场作用下达到电极上,从而形成微弱电流,将该电流经过特殊放大后送入处理系统,得到电容探针的I-V特征曲线,

再加上气流流量、管子尺寸等数据,即可求出流过电容探针的离子浓度和迁移率,从而推导出电导率。

图9 Gerdien管示意图及等效原理

电导率仪的主要指标为:

测量范围:10-15~10-13 S/m(模式1),10-13~10-9 S/m(模式2)

电导率分辨率:10-16 S/m(模式1),10-14 S/m(模式2)。

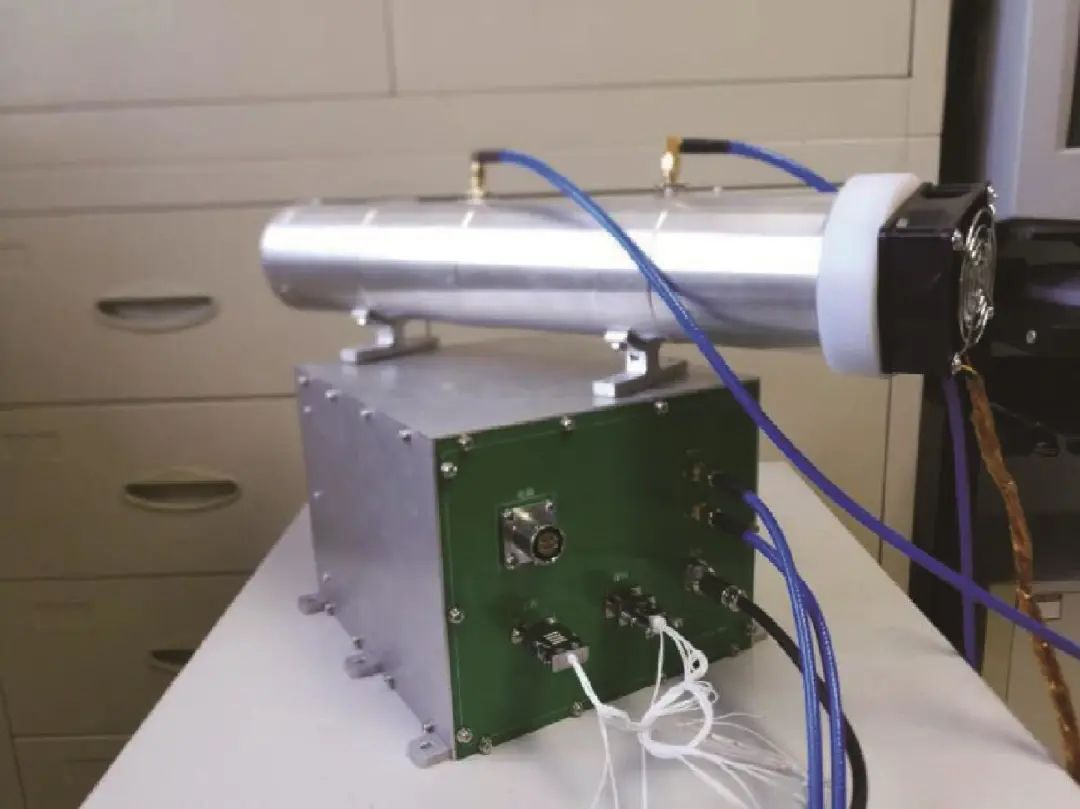

图10 电导率仪实物图

4 实验情况

上述大气、电磁和辐射等8种探测载荷研制过程中,按要求通过了高低温试验、低气压试验、振动冲击试验以及地面相关的标定试验,并于2019年8~9月[]、

2020年9月参与了中国科学院鸿鹄专项总体组织的青海大柴旦临近空间环境科学观测实验,成功获取了20~30 km高度上、滞空10多个小时的青藏高原大气环境(温度、气压、风场、臭氧含量、NOx含量等)、电磁环境(大气电场、地磁场、电导率等)和辐射环境

(中子辐射能谱、单粒子翻转数、太阳紫外辐射光谱等)科学数据,数据保存于鸿鹄专项数据库[]。

图11 临近空间浮空平台环境探测实验现场

飞行实验的原位观测科学数据已经开始应用于青藏高原上空临近空间电导率、大气臭氧和NOx环境特性研究,有关探测结果可参看文献。下面给出几个典型的其它观测数据类型例子。

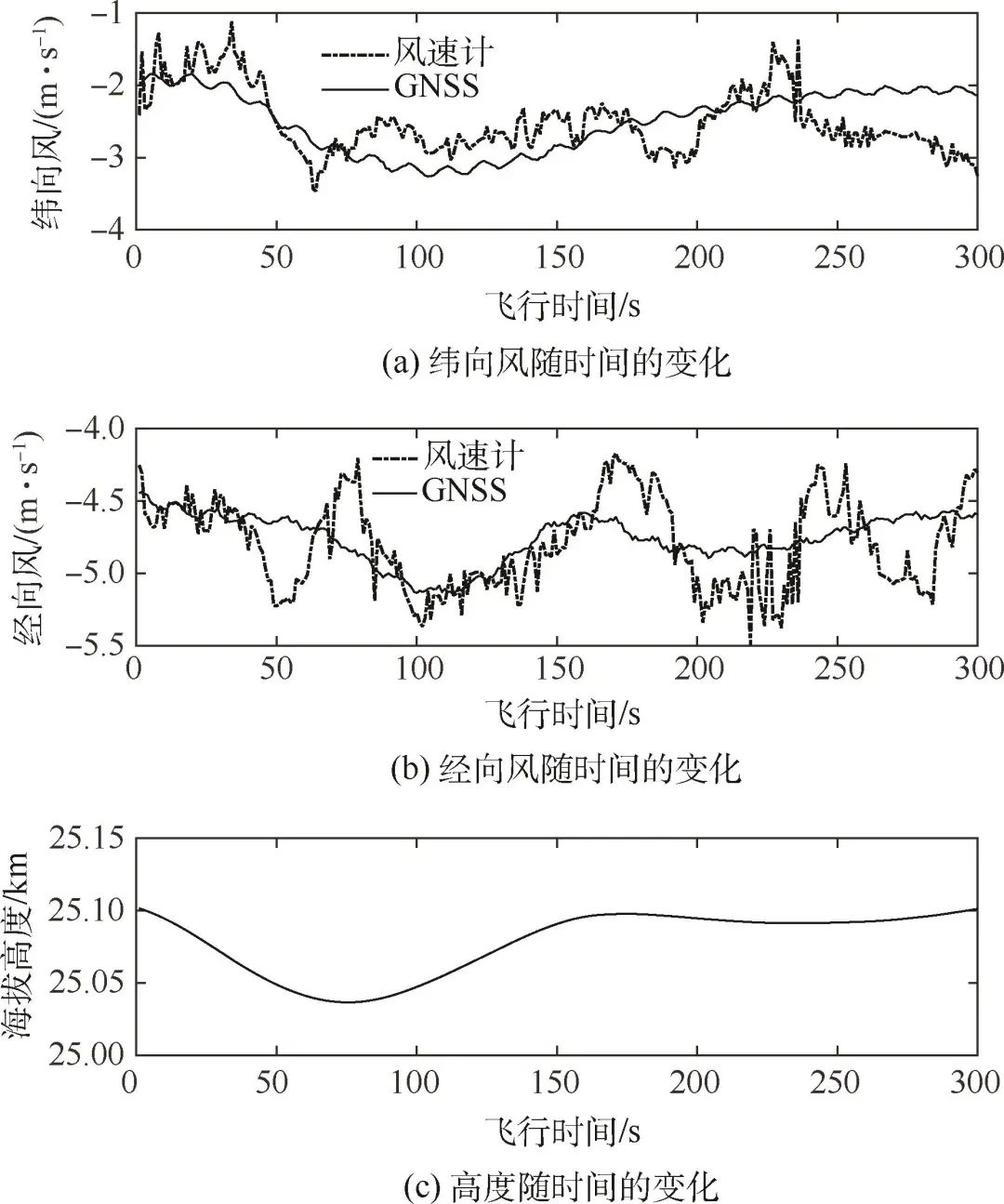

图12展示的是风速计2019年9月4日(协调世界时,UTC)在青海大柴旦地区(95.37°E,37.74°N)开展的高空气球试验所获取的平飞期间的一段数据。从图12可以看出,球载风速计测量的大气瞬时风场与GNSS测量的背景风场具有很好的一致性,

二者的相对变化在此段时间上不超过1 m/s,相对于GNSS测风数据,球载风速计可以测量风场的瞬时变化,能够更好地代表真实的风速。显然,利用风速计数据可以进一步分析大气湍流等精细特征。

图12 2019年9月4日17:56:27~18:01:27(UTC)的数据

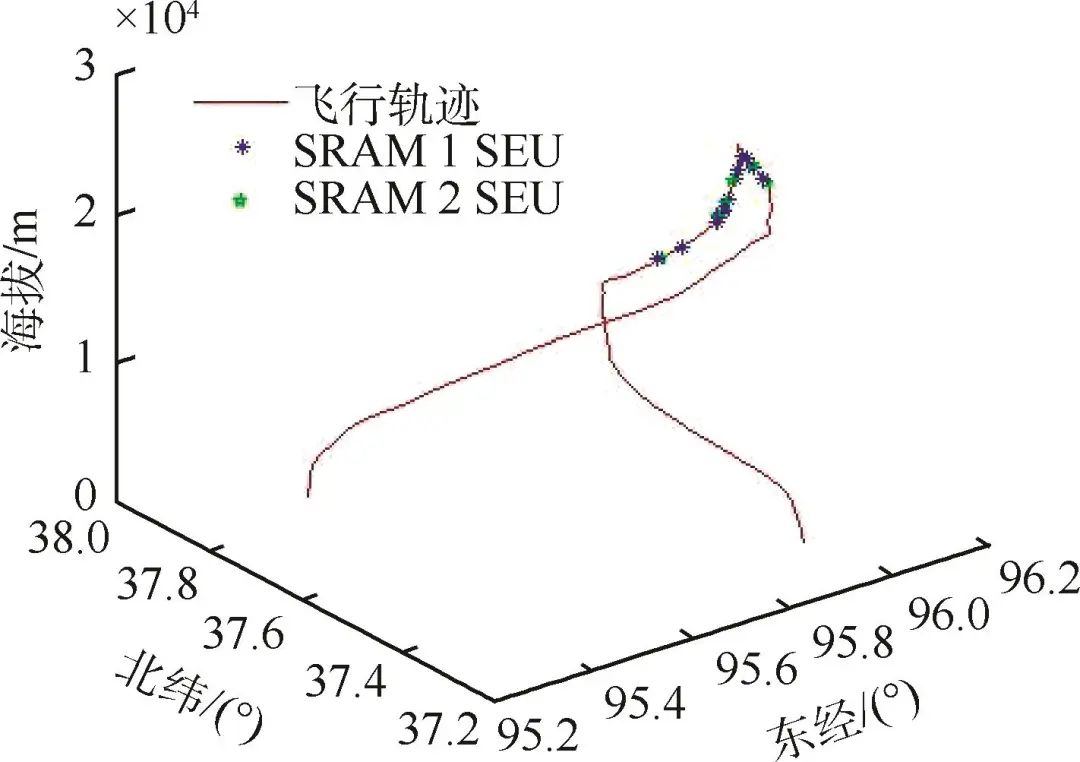

图13给出了中子辐射效应探测仪的单粒子翻转事件测量结果。其两类SRAM在18~26 km平飞开机2 h过程中都探测到多次单粒子翻转(SEU),说明临近空间中子环境对深亚微米器件的影响不容忽视。

图13 中子辐射效应探测仪在轨数据

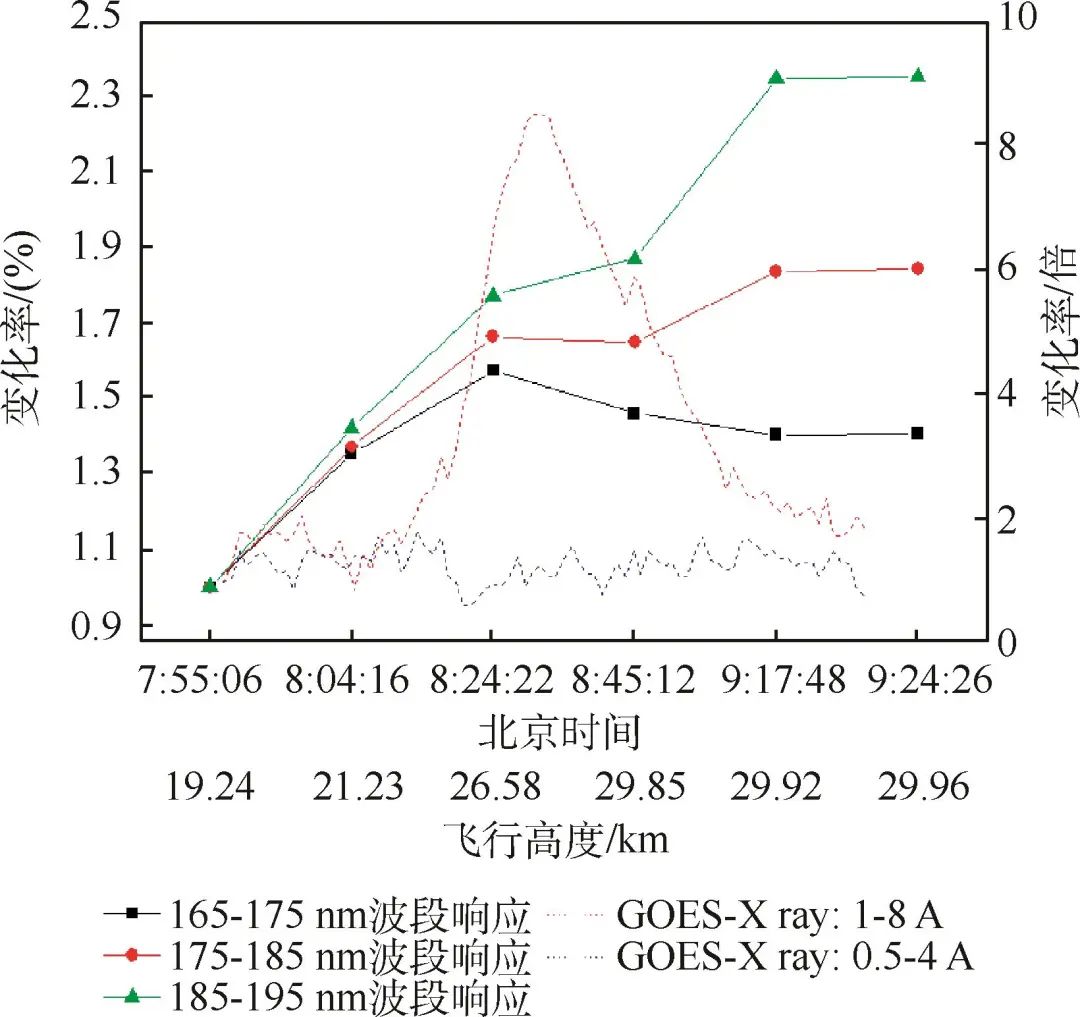

图14给出了太阳紫外辐射探测结果。由图14可知,随飞行高度上升,波长越短的紫外辐射强度变化越明显。在分析165~195 nm波段范围的太阳远紫外辐射强度时,发现在8:00~9:20时段,太阳远紫外辐射强度的变化除了受飞行高度、地方时影响外,

上升斜率和下降斜率存在额外异常的变化。经查证GOES卫星太阳X射线(GOES-X ray)流量数据,在地方时8:24~9:10之间爆发了一次小级别的太阳耀斑,临近空间的太阳远紫外辐射强度显然受到了本次太阳耀斑的影响,

波长较短的远紫外光谱变化受耀斑影响更为显著。

图14 临近空间太阳远紫外辐射光谱受耀斑爆发事件的影响

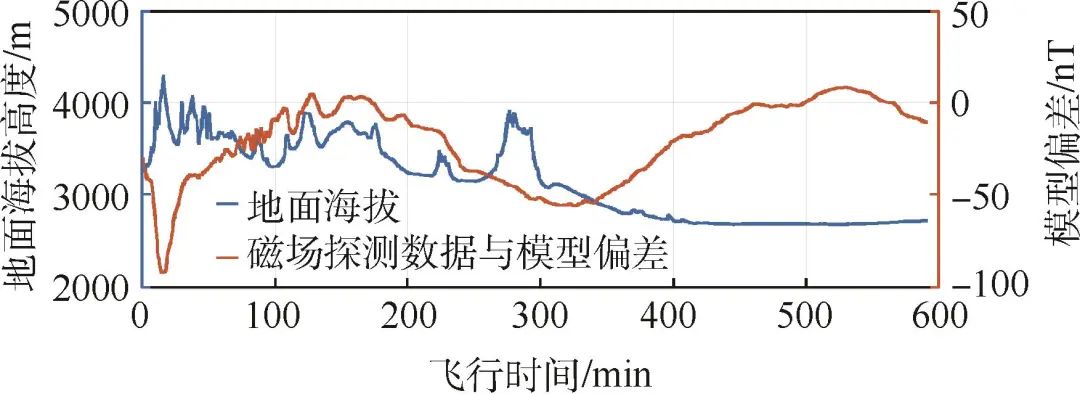

图15给出了在20~30 km临近空间高度上的磁场探测结果与磁场模型的差异。图15中还给出了磁场差异与地形的比较,可发现这种差异与地形在某些地区存在一定的联系。实测磁场与模型的差异主要来源于:地壳磁场、地核磁场、空间天气变化等因素,

而受地面活动的干扰较小。磁场实测数据对于研究空间天气变化、地壳以及建立更精细的地磁场模型具有重要的意义。

图15 在30km测量的磁场与地面海拔高度的对比图

飞行实验科学数据有待进一步研究。这些数据在临近空间大气环境、电磁环境和辐射环境等特征认知中将发挥重要作用。

5 结 论

本文针对临近空间浮空平台缺乏临近空间综合环境原位探测载荷技术的问题,简述了自主研发的8种先进载荷技术的原理和仪器指标,通过载荷的搭载飞行实验成功获取了科学数据,首次给出了临近空间瞬时风场变化特征、中子辐射效应、

太阳耀斑对临近空间紫外辐射的影响、地磁异常等结果。初步数据分析说明,临近空间综合环境探测载荷技术先进,临近空间浮空平台原位高时间分辨率、长期连续数据将在临近空间环境认知和应用中发挥重要作用。

引用本文: 胡雄, 韦峰, 李磊, 等. 浮空平台临近空间环境探测载荷技术研究[J]. 空天技术, 2022(3): 95-104.

转自空天技术:https://mp.weixin.qq.com/s/2KLVMGl6Rj-SzbE6v0hLgg

|